徐蓓

不管是遇到暖冬,还是阴冷潮湿的“邋遢年”,江南的家宴,无论是“大如年”的冬至还是年三十,抑或是元宵节,开席八个冷盘是温柔细腻南方人最后的倔强。

喝黄酒白酒的叔伯兄弟一桌,喝饮料的姑婆姐妹一桌,再单开一小饭桌给小朋友。

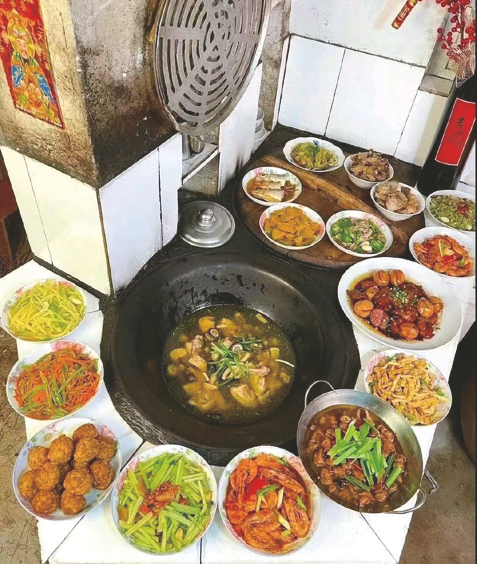

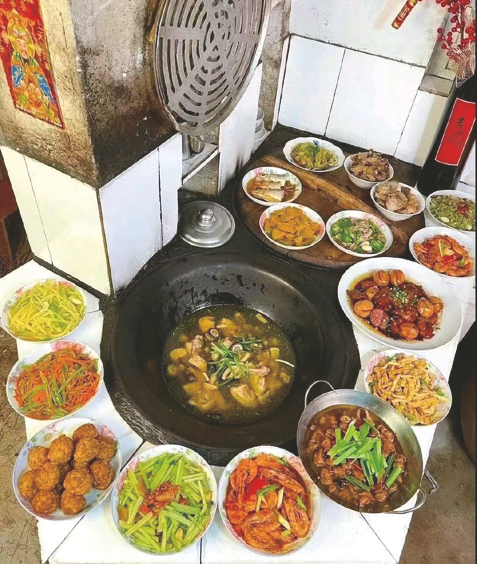

岁月更替,掌勺的换了人,更像是一种充满仪式感的政权交接。初次掌勺的表妹,习惯了平常煤气灶炒菜,一下张罗大大小小三桌饭便有些手忙脚乱。最终,还是灶披间的那口土灶解了围。

土灶两口锅,外侧一口用来炒菜,内侧一口用来煮饭兼蒸,中间一口小水罐靠灶火余热就能提供炒菜做饭的热水,是最原始的三眼灶。

灶火的燃料都大而化之地统称为“柴”,充分体现农村人靠山吃山靠水吃水的便利。

小麦收割了用麦秆;芝麻、黄豆采收后用秸秆;收了新米后就有稻草。江南水乡烧木头极少见,难得有砍下来的杂树枝晒干,必定得留着炖猪头、烧牛肉这些硬菜,因为木头比草耐烧,长久的炖煮不用一直添柴。

孩子们对于烧火的兴趣远远超过了吃饭。小饭桌从开席到散席,从未坐满过一桌人。你方唱罢我登场,不是你就是他,从堂屋穿到后厨,都爱去添把柴,加把火,就像是在跑马灯。

偎着灶门口烧火,既暖和又有乐趣,是农村所有年节家务劳动里最惬意的活计。

煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。要论好烧,首推芝麻秆和黄豆萁。

芝麻秆和黄豆萁都有种荚,一点就着,秸秆长短适中,干净整齐连火钳子都省了。偶有散落在豆荚中的黄豆,被火一烤,噼啪作响,冷不丁吓一跳却又特别衬托过年的气氛。

煮饭的灶火用稻草最佳。乱蓬蓬的稻草,到了巧妇手里,变戏法般绾出一个稻草结,丢进灶膛。前半程一点就着大火烧开,中途收干米汤,最后靠着稻草灰烬余温烘出软硬适中的米饭和薄脆的土灶锅巴。

尾声,趁着若隐若现的余火,丢几个小巧玲珑的红薯进去,饭好了,香甜的烤红薯也有了。

想当年,我也不得要领,就怕灶火不旺而猛劲续“柴”,结果是越填火越小。

灶火教会我,做人要实,烧火要虚。

有了土灶的助力,土灶土鸡汤,河笃鲜,椒盐大虾,还有元宵必吃的青白小圆子甜羹陆续上桌。

愿世间所有的美好,也如这灶火一般薪火相传,弦歌不辍。