崔雅君

合上《长安的荔枝》,耳畔仿佛仍回响着马蹄踏碎晨雾的声响。马伯庸笔下那个为运送鲜荔而拼尽全力的小吏李善德,像一面镜子,映照出每一个在工作中负重前行的奋斗者身影。我在这个关于“使命必达”的故事里,看到了与铁路宣传工作惊人相似的困境与突破。

故事中,李善德接到的“荔枝转运”任务,看似是一道无解的命题。从岭南到长安五千里路,荔枝“一日色变,二日香变,三日味变”,既要保证新鲜度,又要满足贵妃诞辰的时限要求,这与铁路宣传工作面临的挑战如出一辙。在信息爆炸的时代,铁路系统日新月异的技术突破、成千上万铁路人的默默坚守,如何将这些故事以生动鲜活的方式传递给受众,如何在海量信息中脱颖而出,成为横亘在我们面前的“五千里荔枝道”。

铁路宣传工作者就像李善德,手中掌握的资源有限。我们没有专业的摄影团队、庞大的制作预算,却要在有限的条件下,将铁路安全运输、科技创新、暖心服务等内容,转化为有吸引力、有传播力的微信推文。就像李善德在面对荔枝保鲜难题时,只能从现有的驿站、马匹、人力中寻找解决办法,我们也需要不断挖掘内部潜力,用创意和智慧打破困局。

李善德的转运方案并非一蹴而就,而是通过反复计算路线、测试保鲜方法、优化运输流程逐步形成。这让我联想到铁路宣传工作中的数据分析与创意策划。我们会定期分析公众号后台数据,了解读者的阅读习惯、偏好内容,就像李善德计算每个驿站的距离、马匹的耐力,试图找到最佳的转运方案,但数据只是基础,更重要的是在此之上的创意转化。

在策划铁路春运宣传时,我们也曾陷入“数据困境”。借鉴李善德“因地制宜”的思路,我们转换视角,将镜头对准春运背后的铁路人。通过跟拍列车乘务员在车厢里的忙碌身影、记录调度员彻夜坚守的瞬间、采访默默维修设备的铁路工人,用一个个鲜活的人物故事,展现出春运背后的温暖与力量。推文一经发布,阅读量和点赞量大幅提升,这让我深刻体会到,只有将数据与创意结合,才能找到宣传工作的“最优解”。

李善德在荔枝转运过程中,不放过任何一个细节。他研究荔枝保鲜的材料,改良运输工具,甚至精确到每一段路程的耗时。这种对细节的极致追求,与铁路宣传工作者的职业精神不谋而合。铁路宣传无小事,每一篇推文都代表着铁路的形象,每一个数据、每一张图片都要经得起推敲。

记得有一次制作关于铁路新线路开通的推文,为了准确呈现线路亮点,我们与技术部门沟通确认。在文案撰写上,对每一个专业术语都进行了通俗化处理,确保读者能够理解。在图片选择上,精心挑选能展现新线路风貌和建设者风采的照片,并进行后期处理。正是这种对细节的执着,让推文获得了广泛好评,也让我们更加坚定了做好铁路宣传工作的信念。

李善德的成功,离不开众多人的帮助。从给予他专业建议的朋友,到在转运过程中默默付出的驿站工作人员,每个人都在自己的岗位上发挥着作用。在铁路宣传工作中,同样需要团队协作。一篇优秀的推文,需要策划人员的创意构思、采编人员的深入采访、设计人员的精美排版、审核人员的严格把关。

我们团队在制作“闪光的足迹·劳模寻访”专题推文时,就充分发挥了协作的力量。记者们深入铁路博物馆、老职工家中,收集珍贵的历史资料和故事。设计人员根据内容风格,打造复古又不失现代感的排版。审核人员逐字逐句检查内容,确保准确无误。最终,专题推文不仅展现了铁路深厚的文化底蕴,还引发了众多读者的共鸣。

李善德在历经千辛万苦后,依然保持着对“人”的关怀。他没有因为完成任务而忽视沿途百姓的疾苦,这种人文情怀值得我们学习。作为铁路宣传工作者,我们的初心就是传递铁路正能量,展现铁路人的精神风貌。无论是新线开通的报道,还是平凡岗位的坚守,都要让故事有温度、有情感。

在日常宣传中,我们会关注到许多“小人物”的故事。比如,在偏远小站坚守数十年的老站长,用热情服务温暖旅客的列车员,在寒冬深夜抢修设备的铁路工人。这些故事或许没有宏大的场面,但真实地反映了铁路人的责任与担当。通过我们的宣传,让更多人了解他们、尊重他们,这就是我们工作的价值所在。

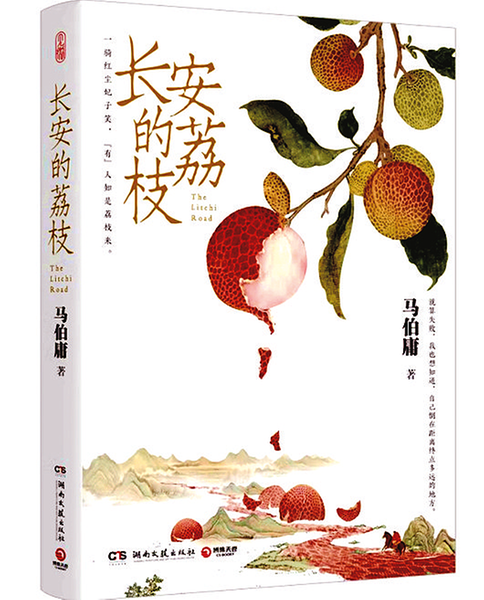

从“一骑红尘妃子笑”的荔枝转运,到“风驰电掣通九州”的铁路宣传,跨越千年的是永不言弃的奋斗精神,是对使命的坚守与担当。铁路宣传工作,在细节中坚守,用手中的笔和镜头,讲好铁路故事,传递铁路力量,让更多人看到万里铁道线上闪耀的光芒!